| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 60bpm

- lost in love "잃어버린 사랑" - 에어서플라이 (air supply)#신포동#ai가사

- 석민이#경민이#도화동시절

- 인천 중구를 사랑하는 사람들

- blues&jazz

- uptempo

- 인천시민과함께하는시화전

- 익숙해질 때

- 누가바#상윤네집#진열이#금복

- 감정의 깊이가 다른 말

- 양파즙#도리지배즙#배도라지청#의약용파스#완정역#호경형

- 티스토리챌린지

- 碑巖寺

- 추억의도시

- 동인천역 가새표#남수#보코#친구들

- y.c.s.정모

- 1mm 치과

- 경로석#한국근대문학관#윤아트갤러리

- 오블완

- jzzz&blues

- Saxophone

- 인천대공원#포레#파반느#단풍

- male base vocal

- new trot. male vocal. 60bpm. piano. cello. orchestra. lyrical. languid.

- 인학사무실#참우럭#놀래미#도미#금문고량주#두열#제물포#마장동고깃집#마장동

- piano

- fork. male vocal. 75 bpm.piano. cello. lyrical. lively.

- 70-80bpm

- 당화혈색소6.7#녹내장주의#아마릴정1일투여량1알줄임#자월보신탕24년3월폐업

- male vocal

- Today

- Total

형과니의 삶

왕실 거문고와 만공 본문

왕실 거문고와 만공

90년대 한국 불교 문학사에 한 획을 그은 소설을 치라면 최인호의 ‘길 없는 길’이라고 할 수 있다. 한 대학교수가 아버지의 비밀을 쫓아 수덕사를 찾는 것으로 시작되는 이 소설에는 공민왕의 거문고가 등장한다. 그 거문고는 오늘날 수덕사의 성보聖寶 중의 하나로 간직 되어 있는데 만공과 밀접한 관계가 있다. 이 거문고는 공민왕이 죽은 뒤에 야은 길재의 손을 거쳐 다시 조선 왕실로 들어간 명기名器로써 대원군이 간직하다 의친왕 이강이 만공에게 전해 준 것으로 알려 지고 있다.

일제시대 때 수덕사의 사찰 임야林野가 왕실 소유로 되어 있었는데 의친왕을 통해 되돌려 받으면서 이 거문고도 함께 받았다고 한다. 당시 의친왕은 불교에 귀의한 징표로 만공에게 거문고를 주었다고 하는데, 한때 만공은 수덕사 소림 초당에서 이것을 즐겨 탔다고 한다. 거문고 뒤에는 만공이 쓴 유명한 거문고 법문이 쓰여져 있다.

한 번 튕기고 이르노니 이 무슨 곡조인고

이것은 체體 가운데 현현玄玄한 노래로다.

한 번 퉁기고 이르노니 이 무슨 곡조인고

이것은 일구一句 가운데 현현玄玄한 노래로다.

<중략>

한 번 퉁기고 이르노니 이 무슨 곡조인고

돌장승 마음 가운데 겁怯 밖의 노래로다.

이 거문고 소리와 관련되어서는 숱한 이야기가 전해져 내려온다. 만공은 거문고를 탄 뒤에는 늘 벽에 걸어 두었다. 어느 날 한 스님이 그것을 보고 만공에게 물었다.

"스님, 거문고를 타면 마음이 즐거워집니까 슬퍼집니까?" 마침 두 사람은 차를 마시고 있었다. 만공은 찻잔의 물을 가리키며 스님에게 되물었다.

"이 찻잔의 물이 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?"

"그야 깨끗한 것이지요."

만공 스님은 찻잔의 물을 조용히 마시고 나서 스님에게 다시 물었다.

"자, 내가 마신 찻잔의 물은 나중에 오줌으로 나올 것이다. 그것은 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?“

스님은 이번에는 더러운 것이라고 답했다. 그러자 만공은 그 스님의 말이 떨어지기가 무섭게 말을 이었다.

"그 오줌이 땅에 젖어 물기가 되고, 그 물기를 도라지가 빨아먹어 꽃을 피웠다. 그 꽃은 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?"

"그 꽃은 깨끗한 것입니다."

만공은 스님의 대답에 빙그레 웃으면서 한 소리를 했다.

"너는 물 한 잔을 가지고 깨끗했다. 더러웠다, 마음대로 바꾸는구나.”

만공의 물음을 따라가던 스님은 순간 당황하여 어쩔 줄 몰라했다. 그에게 만공이 덧붙였다.

"보아라. 물은 원래 더럽지도 않고 깨끗하지도 않은 것이다. 그것이 찻잔에 담기면 깨끗해지고, 오물통에 담기면 더러워진다. 같은 물이라도 이렇게 다르게 보이는 것이니라, 거문고 가락도 슬픈 사람에게 들리면 슬프게 들리는 것이고, 기쁜 사람이 들으면 기쁘게 들리는 것. 기쁘고 슬픈 것은 없는 것이다.“

질문을 했던 스님은 가만히 고개를 끄덕였다. 해우소에서 만난 큰스님 - 만공스님 / 박기영 엮음

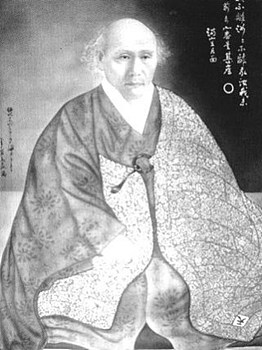

만공 스님 (1871∼1946)

근대 선종 골격 형성한 선지식

1946년 11월 13일 입적

조선시대를 거치면서 선맥의 기운이 스러져가던 한국불교를 일으킨 사람이 경허 스님이라면 그의 제자 만공 스님은 스승의 선지를 계승해 선풍을 진작시키고 선종의 골격을 형성시킨 선지식으로 평가받는 인물이다. 계율을 강조하고 선 수행을 진작시켜 한국불교 선종의 맥을 이어가면서도 일제에 맞서 한국불교의 정체성을 지키고자 노력했던 스님이기 때문이다.

1871년 전북 태안에서 선비의 아들로 태어난 만공 스님은 83년 김제 금산사에 있는 불상을 처음보고 크게 감동하면서 불법과 인연을 맺기 시작했다. 이후 스님은 이듬해 공주 동학사를 찾은 경허 스님을 만나면서 서산 천강사에서 태허 스님을 은사로 경허 스님을 계사로 사미계를 수지하고 월면이라는 법명을 받게 된다. 이후 스님은 ‘우주의 모든 것이 하나로 돌아가는데 그럼 그 하나는 어디로 돌아가는가’를 화두로 삼고 참선에 열중했다.

경허 스님에게 점검

그러던 중 1895년 아산 봉공사에서 새벽 범종을 치면서 ‘법계의 본성을 관찰하여야 한다. 모든 것은 오직 마음이 만드는 것이다’라는 게송을 읊다가 홀연 깨달음에 이르게 된다. 그러나 여기에 만족하지 않고 마곡사 토굴을 찾아 수행 정진하던 만공 스님은 어느 날 토굴을 찾은 스승 경허 스님으로부터 자신의 공부 내용을 점검 받게 된다. 이 자리서 스님은 스승으로부터 ‘아직 진면목에 깊이 들어가지 못했으니 조주의 무자 화두를 가지고 다시 참선하라’는 가르침을 받고 다시 수행에 매진하게 된다. 깨달음에 대해 끊임없이 갈구했던 스님은 마침내 그의 나이 31세 되던 1901년 통도사 백운암에서 울려 퍼지는 종소리를 들으며 깨닫고, 스승으로부터 전법게를 받게 된다.

금오 스님 등 후학 양성

스님은 일제가 한국불교를 일본 불교화 하려는 총독부의 종교정책에 반기를 들고 1937년 미나미 총독이 주재하는 31본산 주지회의에서 조선과 일본불교가 합병하는 것은 불가능하다고 강력하게 주장하며 한국불교의 정체성을 지키는 활동에도 적극적으로 활동했다. 한국불교 선종의 맥을 잇는 가교역할을 담당했던 만공 스님은 보월, 고봉, 금오, 벽초, 원담 등 걸출한 후학을 양성한 채 1946년 11월 13일 덕숭산 전월사에서 세수 75세, 법랍 62세로 입적했다.

'철학,배움,지혜' 카테고리의 다른 글

| 여산진면목 廬山眞面目 (0) | 2024.07.18 |

|---|---|

| 200년을 기다려온 법호 (0) | 2024.07.09 |

| 孤山詩選 / 대둔사에서 놀다가 처마에 걸린 시에 차운하다 (0) | 2024.04.04 |

| "시간은 사라지는 법. 그에 대한 모든 책임은 자신에게 있다.“ (0) | 2024.03.16 |

| 당신은 누구와 함께 자리를 같이하랴 (2) | 2024.01.03 |