| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 당화혈색소6.7#녹내장주의#아마릴정1일투여량1알줄임#자월보신탕24년3월폐업

- 70-80bpm

- fork. male vocal. 75 bpm.piano. cello. lyrical. lively.

- uptempo

- 오블완

- jzzz&blues

- 양파즙#도리지배즙#배도라지청#의약용파스#완정역#호경형

- 인천대공원#포레#파반느#단풍

- 동인천역 가새표#남수#보코#친구들

- blues&jazz

- 인학사무실#참우럭#놀래미#도미#금문고량주#두열#제물포#마장동고깃집#마장동

- 1mm 치과

- new trot. male vocal. 60bpm. piano. cello. orchestra. lyrical. languid.

- piano

- 경로석#한국근대문학관#윤아트갤러리

- Saxophone

- 감정의 깊이가 다른 말

- 익숙해질 때

- 누가바#상윤네집#진열이#금복

- 인천시민과함께하는시화전

- 석민이#경민이#도화동시절

- 60bpm

- male base vocal

- 인천 중구를 사랑하는 사람들

- lost in love "잃어버린 사랑" - 에어서플라이 (air supply)#신포동#ai가사

- 추억의도시

- male vocal

- 티스토리챌린지

- y.c.s.정모

- 碑巖寺

- Today

- Total

형과니의 삶

내가 그의 이름을 달아 주었을 때 그는 비로소 산 정상이 되었다 본문

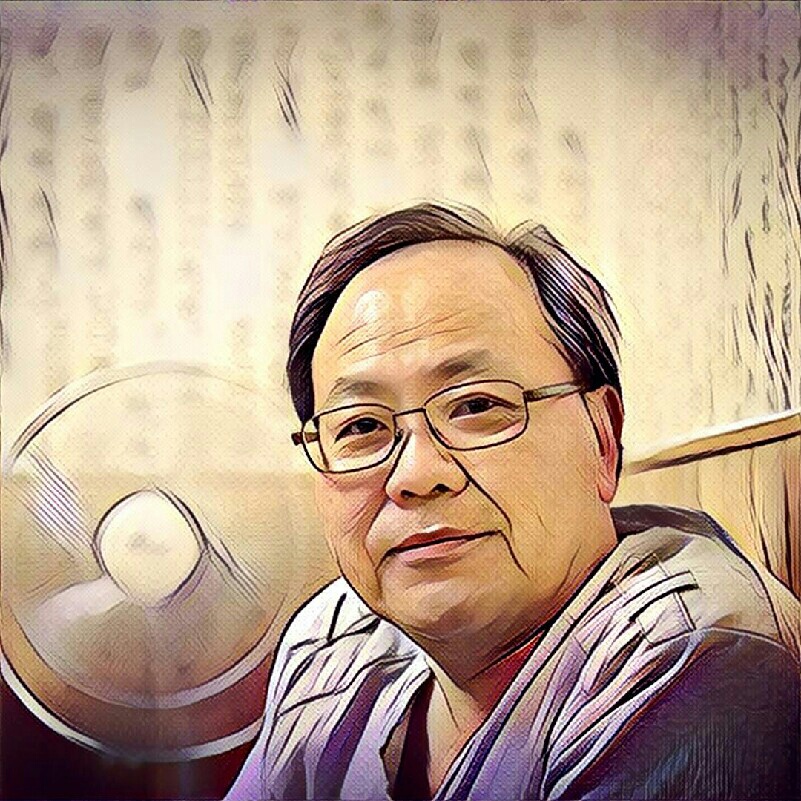

답십리를 다녀 오는 길! 늦은 시간 왁자한 소리와 함께 동기모임중이라면서 오래간만에 경 석규 선배님께서 전화를 해 주셨다 안부와 함께 모자란 후배와 통화를 원하시던 김 문암 선배님을 연결해 주셨다.

그리고 오늘 나의 블로그에서 답십리에 관한 글을 보신 김 문암 선배님과 통화를 하면서 기꺼이 옛 추억을 반추하였단다. 다음에 22회 동기모임에 초대하신다는데. 참 선배님 인상 좋으시다.

" 김 문암 선배님~ 언제까지고 즐거이 하시는 일과 함께 모두에게 귀감이 되는 멋진 삶을 살아 내시기 바랍니다.!"

[산악회 명물 | 대구드림산악회 김문암 산행대장]

“내가 그의 이름을 달아 주었을 때 그는 비로소 산 정상이 되었다”

글 : 월간 山 손 수원기자 사진: 대구매일신문사 제공 2017.10.24

22년째 오지 산 정상에 표지목 다는 열혈 산꾼. 이제까지 800여 개 달아…

안전산행 위한 ‘등대’ 역할 기대

“이게 전부 문암 대장님이 써서 걸어놓은 거예요.”

‘korkim’ 김규대 대장과 산에 갈 때면 자주 듣는 말이다. 이번 거문도 불탄봉에서도 그랬고, 지난번 대마도 시라다케 정상에서도 그랬다. 도대체 ‘문암 대장’이 누구이기에 전국 산 곳곳마다 정상표지목 곳곳마다 정상표지목을 달아두었을까 궁금했다.

‘‘문암 대장’ 김문암(62)씨는 대구드림산악회에서 산행대장을 맡고 있다. 그는 충남 논산의 계룡산 자락에서 태어나 자라 어린 시절부터 산과 가까웠다. 고등학생 시절부터 본격적으로 산에 오르기 시작했고, 32년간 군인으로 복무하는 동안에도 산은 늘 그의 곁에 있었다.

“매월 10번 정도 산에 다녔어요. 당직사관을 하면 다음날은 쉬니까 그때마다 산에 갔죠. 한창 때는 산에 가고 싶어서 일부러 당직사관을 하겠다고 한 적도 많았어요. 1998년 전역한 후에는 원 없이 다니고 있죠. 산행대장으로 주 3회는 산에 가고 일정이 없어도 집 근처의 산에 갑니다.”

김씨는 그냥 산에 다니지 않는다. 오지 산 정상에 이름과 해발고도를 쓴 정상표지목을 달아준다.

“군 생활을 하던 1995년 즈음입니다. 연천 성산에 갔다가 안개가 엄청나게 껴 조난을 당해 죽을 뻔했어요. 내려와서 보니 조난당한 곳이 정상 부근이더라고요. 그곳이 정상인 줄 알았더라면 그곳을 기준으로 지도를 보고 하산길도 찾을 수 있었을 거예요. 그런데 아무 표지기도 없고 정상석, 정상표지목도 없었으니 헤맬 수밖에요. 그때부터 산 이름표를 만들어 달자고 마음먹었어요.”

처음에는 종이에 글씨를 써서 비닐 코팅을 해 달았다. 그런데 내구성이 약해 6개월 정도밖에 가지 않았다. 김씨는 수명이 오래가는 나무로 재료를 교체했다. 정상표지목은 대개 가로 15cm, 세로 60cm 크기의 소나무 판으로 만든다.

컴퓨터에서 예쁜 글씨체를 뽑아서 나무판에 대고 따라 쓴 뒤 칼로 글씨를 새긴다. 잘 알려지지 않은 산 정상의 정확한 위치와 고도를 알아내기 위해 산 동료들의 조언을 듣고, 그래도 여의치 않으면 산림청과 국토지리정보원 홈페이지도 샅샅이 뒤진다. 그후 페인트칠을 하고 줄을 맬 구멍을 뚫으면 완성이다. 옆면에는 ‘대구 김문암 立’이란 일종의 낙관을 쓴다. 이렇게 하나의 정상표지목을 만들기까지 2~3일이 걸린다.

그렇게 포천 관음산을 처음으로 정상표지목을 달기 시작한 것이 벌서 22년째다. 오지의 개척산행을 전문으로 도맡아 하는 대구 신암산악회에서 활동하며 자연스럽게 정상표지도 없이 지도에만 표시된 전국의 수많은 오지산에 다닐 수 있었다.

김씨는 목판에 글씨를 쓰고 칼로 깎아 페인트칠을 한다.

오지 산 정상에서 표지목을 발견했다면 거의 대부분은 그의 작품이다.

그는 산에 다닐 때 정상표지가 없는 곳을 메모해 두었다가 표지목을 만들어서 다시 그 산을 찾는다. 대상지가 여러 개면 개수만큼 표지목을 모두 배낭에 넣고 가 한 번에 단다. 하루에 작업을 모두 마쳐야 하니 자연스럽게 산에서 ‘날아다니는’ 준족이 되었다.

이렇다보니 이제까지 그가 총 몇 개의 정상표지목을 달았는지는 그 자신도 모른다. 500개 정도를 달고부터는 정확하게 수를 세지 않아서 그렇단다. 여러 사람이 함께 가서 기념사진을 찍어 주는 경우도 있지만 혼자 산에 가서 달고 오는 경우도 많아 일일이 기록하기가 쉽지 않단다.

그래도 기억을 더듬어 보면 800개 정도 되지 않나 싶단다. 그중에는 대마도 시라다케 정상도 있다. 2014년에 가서 달고 온 것인데 한자로 ‘白嶽백악’이라고 쓴 표지판이다. 오지 산도 아닌 대마도 산에 정상표지목을 달고 온 이유가 속 시원하다.

“하도 일본이 독도를 자기네 땅이라고 우겨서요.”

전국 오지 산 정상에 이름표 달아주는 게 목표

20년 넘는 동안 단단한 나무에 수백 개 산 이름을 새긴 그의 손에는 굳은살이 세월의 흔적인 양 박혀 있다. 칼에 베인 상처도 한두 개가 아니다. “내가 왜 일을 시작했는지…”라고 말하면서도 어쩌면 그것은 ‘운명’일지 모른다고 한다.

“제 이름이 글월 문文에 바위 암巖자를 써요. 그야말로 이름대로 살고 있는 셈이지요.”

현재 거주하는 경산을 비롯해 대구·경북 지역은 물론, 전국에 걸쳐 그의 정상표지목이 달려 있다. 가창 상원산, 청원 작두산, 완주 사달산, 무주 불당산, 석도 철차산 등 등산객들에게 잘 알려지지 않은 산들에서 정상표지목을 발견한다면 거의 99% 김씨가 만들어 매단 것이라고 보면 된다.

아무리 산을 좋아서 한다지만 이렇게 전국의 산을 다니며 정상표지목을 만들어 다는 것이 쉬운 일은 아니다. 나무는 산악회와 공업사를 하는 산 친구 등이 선물했다. 조각칼 값도 만만치 않아 요즘은 문구용 칼을 쓴다. 워낙 산을 좋아해서 산에 가는 일은 힘들다는 생각을 해본 적이 없다.

그는 배낭에 항상 페인트와 붓, 펜치를 가지고 다닌다. 자신이 만든 정상표지목은 물론, 기존에 달려 있던 표지판의 빛바랜 글씨를 덧칠하고 비바람에 유실된 정상표지목이 발견되면 곧바로 새로운 것을 만들어 매단다.

덕분에 인터넷에서 산꾼들의 산행기를 살펴보면 김씨의 정상표지목이 수시로 나온다. 대부분은 이름 없는 봉우리에 생명을 불어넣어준 김씨에게 감사의 인사를 전한다는 내용이다. 처음 가는 산에서 김씨의 정상표지목 덕분에 길을 잃지 않고 잘 다녀왔다는 이야기를 들으면 더없이 뿌듯하단다.

정상표지목 매달기가 끝나면 펜치로 등산로 주변에 놓인 덫이나 올무를 제거한다. 내려올 땐 다른 등산객들이 버린 쓰레기를 배낭 가득 담아서 온다.

김씨는 대부분의 시간을 산에서 보낸다. 지금까지 산에 간 횟수를 따지는 건 의미가 없을 정도다. 등산복은 150벌이 넘는다. 집에는 주로 옷 갈아입을 때 들른다고 했다. 술과 담배를 좋아해서 일찍부터 산에 다니지 않았으면 벌써 이 세상 사람이 아닐지도 모른다고 했다.

그는 얼마 전부터 새로운 직장을 얻었다. 전보다는 산을 덜 다니게 될지도 모른다. 하지만 과거에도 그랬듯 ‘시간이 날 때마다’ 산에 다닐 것이므로 크게 걱정하지는 않는단다. 그의 희망은 1만 개가 넘는 국내 산봉우리 가운데 400m 이상 봉우리를 모두 오르는 것이다. 이름만 있는 모든 봉우리에 번듯한 ‘명찰’을 달아 주는 일도 계속 할 것이다.

“정상표지는 정상 기념 촬영을 하기 좋은 배경이지만, 혹시라도 조난을 당한 이에게는 탈출로를 찾는 가장 중요한 단서가 됩니다. 제가 다는 정상표지목이 망망대해의 등대 역할을 해 안전한 산행하는 데 조금이라도 도움이 되기를 바랍니다.”

'친구들이야기' 카테고리의 다른 글

| 이라크에서 날아 온 남수의 편지 (0) | 2023.01.30 |

|---|---|

| [부고] 동창 이 민성 별세 (0) | 2023.01.30 |

| 친구와 아내와 버텀라인에서.. (0) | 2023.01.30 |

| 불가마속에서 보낸 뜨겁고 여유로운 하루! (0) | 2023.01.29 |

| 삼십여 년 전의 카드! (0) | 2023.01.29 |